आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी - उत्साह निबंध: एक जीवनी | Utsah Nibandh

आचार्य रामचंद्र शुक्ल - उत्साह - निबंध:एक जीवनी

आचार्य रामचंद्र शुक्ल - उत्साह निबंध

लेखक परिचय : -

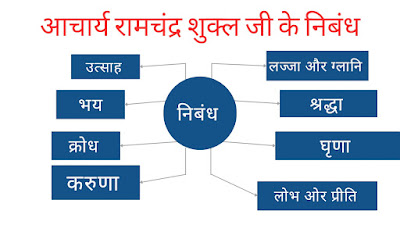

आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन् 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका 'हिंदी साहित्य का इतिहास' अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। 'हिंदी शब्द सागर', 'भ्रमर गीत सार', 'जायसी ग्रंथावली', 'तुलसी साहित्य', "आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उत्साह निबंध एक जीवनी" आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदण्डों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 ई. से उनके निबंध 'सरस्वती' और 'आनन्द कादम्बिनी' आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग एक व दो प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' प्राप्त हुआ।

निबंध :-

इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार-व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुःख की मूल प्रवृत्तियाँ ही जीवन को गतिशील बनाती हैं।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी - उत्साह

दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनन्द-वर्ग में उत्साह का है। भय में इम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेप रूप में तुखी और कभी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्रवान् भी होते हैं। उत्साह में इम आनेवाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय-द्वारा प्रस्तुत कर्म-सुख की उमग में अवश्य प्रयत्नवान् होते है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की हड़ता के साथ-साथ कर्म में प्रवृत्त होने के थानंद का योग रहता है। साहस पूणे आनन्द की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म-सौन्दर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते है।

.jpg)

आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उत्साह निबंध एक जीवनी

जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या द्वानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कण्ठापूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भीभेदहो जाते है। साहित्य-मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध-बोर, दान- बीर, दया-बोर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध चीरता है, जिसने आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवा नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से पड़ता चला था रहा है, जिसमें साहस और प्रथम दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। केवल काठ या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरुप सुरित नहीं होता। उसके साथ आनन्दपूर्ण प्रवल या उसकी उत्कण्ठा का योग चाहिए। बिना नेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साइस कहा जायगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचापबिना हाथ पैर हिलाये चोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साइस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न इटना धीरता कही जायगी। ऐ

* दान-बीर में पार्थ-त्याग का साहस अथर्थात् उसके कारण होनेवाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अन्तर्हित रहती है। दानवीरता तभी कही जायगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन-निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा था सम्भावना जितनी ही अधिक होगी,

युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमे पोर शारीरिक वह सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। वह भी उत्साह ही है।

उत्साह निबंध का सारांश

जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या द्वानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कण्ठापूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भीभेदहो जाते है। साहित्य-मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध-बोर, दान- बीर, दया-बोर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध चीरता है, जिसने आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवा नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से पड़ता चला था रहा है, जिसमें साहस और प्रथम दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। केवल काठ या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरुप सुरित नहीं होता। उसके साथ आनन्दपूर्ण प्रवल या उसकी उत्कण्ठा का योग चाहिए। बिना नेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साइस कहा जायगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचापबिना हाथ पैर हिलाये चोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साइस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न इटना धीरता कही जायगी। ऐ

* दान-बीर में पार्थ-त्याग का साहस अथर्थात् उसके कारण होनेवाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अन्तर्हित रहती है। दानवीरता तभी कही जायगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन-निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा था सम्भावना जितनी ही अधिक होगी,

युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमे पोर शारीरिक वह सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। वह भी उत्साह ही है।

मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे छूटनेवाला प्रारही नहीं है। मानसिक स्लेश की सम्भावना से भी बहुत-से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने कर साइस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निन्दाः अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याण- कारिणी सममते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं।

हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं; उसकी ओर उनका प्यान लेश मात्र नहीं रहता। "जिस पक्ष के बीच को सुख्याति का वे अधिक गहुत्व समझते हैं उसकी बाट्वाद्दी से उत्पन्न आनन्द की चाह में ये दूसरे पक्ष के बीच की निग्या या ध्यपमान की कुछ परवा नहीं करते। ऐसे थोड़े लोगों के साइस या उत्साद की अपेक्षा वन लोगों का उत्वाद्द या साध्स-माय की दृष्टि से-कहीं अधिक मूल्यवान् है जो किसी प्राचीन प्रथा कि चाहे बह वास्तव में हानिकारियणी ही हो- उपयोगिता का सश्था विश्वास रखते हुए मथा सोहनेवालों की निन्दा, उपहास, अपमान आदि सदा करते हैं। समाज-सुधार के वर्तमान प्यान्दोलनों के वीच जिस प्रकार सथी अनुभूति से प्ररित उश्चाशय और गम्भीर पुरुष पाये जाते है उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्ररित साहसी और दयावान् भी बहुत मिलते हैं।

उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाब के अच्छे या बुरे होगे का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुन्दर दिख्राई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाध्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पर-रक्षा, देश-रचा आदि के निमिच साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके सौन्दर्य्य को परपीड़न, इकैती आदि कर्मों का साइस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी-बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुचों के शीयें और साइस की कयायें भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं।

उत्साह के व्यावहारिक रूप

अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसने साहस का पूरा बोग रहता है। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्प- रतापूर्ण आनद देखा जाता है यह भी उत्साह ही कहा जाता है। सत्र कामों में साइस अपेक्षित नहीं होता, पर थोदा-बहुत आराम, विश्राग, सुभीते इत्यादि का त्याग सबमे करना पडता है। पीर कुछ नहीं हो उठकर बैठना, खडा होना या दस-पाँच क़दम चलना दी पडता है।

प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में वो बुद्धि की तात्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ-साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ-पैर चल- वाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्सावाले बीर को कर्म-बीर कहना चाहिए या बुद्धि-बीर,बह प्रश्न मुद्राराक्षस- नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राजस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं शत्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि-व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि-द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही

आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उत्साह निबंध एक जीवनी

उस श्रद्धा या दया की प्ररणा से जिस कठिन या गुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनन्द उन्मुख कहा जा सकता है। अतः और रखों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा बोररस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनन्द का मेल रहता है।

जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए चीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की प्योर सम्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश यह कि किसी व्यक्ति वा वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ इनुमान् व्ठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लाँधने का विकट कर्म है। कर्म-भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, बस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। किसी कर्म के सम्बन्ध में जहाँ आनन्दपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी

कर्म भावना और उत्साह

कि इम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनन्द होता है उसका बिधान तीन रूपों में दिखाई पड़ता है-

1 कर्म-भावना से उत्पन्न,

1 कर्म-भावना से उत्पन्न,

2फल-भावना से उत्पन और

3.आगन्तुक, अर्थात् विषयान्तर से प्राप्त।

इनमें कार्म-भावना-प्रसूत आनन्द को ही सच्चे वीरों का आनन्द समझना चाहिए, जिसमें साइस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा करता है। सभा पीर जिस समय मैदान में उत्तरता है उसी समय उसमें उतना आनन्द भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के पीप था तो कोई अन्तर होना ही बहुत सिमटा हुष्य होता है। इसी से कर्म की. ओर वह उसी झोंक से लपकता है जिस कॉक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कमे अदरांक आनन्द की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है।

इनमें कार्म-भावना-प्रसूत आनन्द को ही सच्चे वीरों का आनन्द समझना चाहिए, जिसमें साइस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा करता है। सभा पीर जिस समय मैदान में उत्तरता है उसी समय उसमें उतना आनन्द भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के पीप था तो कोई अन्तर होना ही बहुत सिमटा हुष्य होता है। इसी से कर्म की. ओर वह उसी झोंक से लपकता है जिस कॉक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कमे अदरांक आनन्द की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है।

फल की भावना से उत्पन्न आनन्द भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्ति करता है। पर फल का लोभ वहाँ प्रधान रहता है बड़ों कर्म-विषयक व्यानन्द उसी फल की भावना की तीव्रता और मन्दता पर अवलस्थित रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जव-गाय फल की भावना मन्द पड़ती है-उसकी ब्याशा हुछ भचली पड़ जाती है, तथ-तब आनन्द की उमङ्ग गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता या जाती है। पर फर्म-भावना-प्रधान उत्साइ बराबर एकरस रहता है।

फल-भावना-प्रधान कसाद तो लोन दी का एक प्रच्छन्न रूप है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। । यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ दी उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगा न मालूम हो तो हमारे हाथ-पाँव कभी म उठे और उस पाल के साथ हमारा संयोग ही न हो। इससे कर्म-श्रृङ्खला की पहली कड़ी पकड़ते ही कह के आनन्द की भी कुछ अनुभूति होने लगती है।

कर्म और फल की समन्वय अनुभूति

कर्म के मार्ग पर आनन्द-पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अन्तिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करनेवाले की अपेक्षा अधिकतर व्यवस्थाओं में अच्छी रहेगी; क्योंकि एक तो कम-काल में उसका जीवन बीता वह संतोष या व्यानन्द में बीता, उसके उपरान्त फल की अनाति पर भी उ न प्राप्त होता, यदि यह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयाल को अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश सन्तोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उत्तमा ही वंश केवल शोक और दुःख में करता।इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह प्यात्मग्लानि के चल कठोर दुःख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच-सोय कर होता कि मैंने पूरा प्रयन नहीं किया।

उपसंहार

कर्म में आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कमों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनन्द बरा रहता है कि कर्ता को ये कर्म ही फल-स्वरूप लगते हैं।

कभी-कभी आनन्द का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनन्द के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत-से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत-सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी मारी कामना पूर्ण हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े इषं और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख-आप्ति की आशा या निश्चय से कत्पन्न आनन्द, फलोन्मुख प्रयत्नों के अविरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संजय हो कर, वत्साद के रूप में दिखाई पढ़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते ही है, अन्य कार्यों में भी प्रायः अपना उत्साह दिखा देते हैं।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उत्साह निबंध एक जीवनी

इस पोस्ट को अपने साथियों के साथ अवश्य साझा करें। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते है। जिससे हम हिंदी साहित्य के आगामी ब्लॉग को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें।

.jpg)

.jpg)

Post a Comment